(APRESIASI PERTUNJUKAN SINDIKAT AKTOR JAKARTA)

oleh Sahlan Bahuy*

Awalnya saya ragu untuk menuntaskan catatan yang sempat tertunda ini. Catatan ini berkaitan dengan pementasan teater yang saya saksikan sebulan yang lalu. Biasanya, catatan yang tidak aktual dianggap tidak memiliki nilai lebih, terutama sebagai sebuah informasi. Namun, seorang teman mengingatkan bahwa teater tidak pernah kadaluarsa. Mendengar itu, saya pun segera menuntaskan catatan ini. Ya, apapun bentuknya, peristiwa teater mesti dikabarkan.

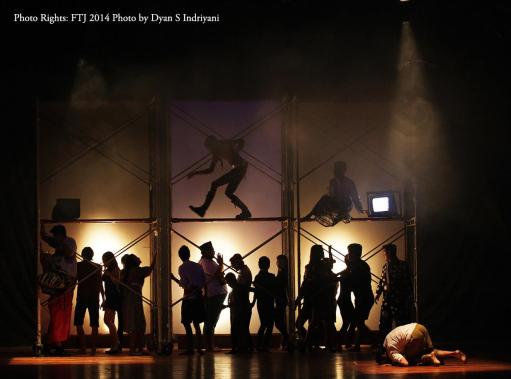

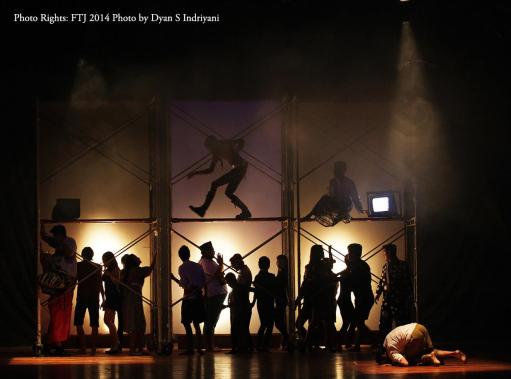

Sabtu (6 Desember 2014), Sindikat Aktor Jakarta (SAJ) mementaskan lakon Kapai-kapai dalam helaran Festival Teater Jakarta (FTJ) 2014 di Teater Luwes Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Pementasan yang disutradarai Joind Bayuwinanda ini berusaha merekontruksi teks ke dalam konteks kekinian.

Kapai-kapai merupakan lakon masterpiece dramawan kenamaan Indonesia, Arifin C. Noer, yang berkisah tentang perjuangan hidup Abu, sosok manusia yang termarginalkan dari realitas kehidupan. Ia terjerembab dalam kubangan kemiskinan baik material, moral maupun spiritual. Satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah harapan. Harapan yang seringkali digerakan oleh hasrat meraih kebahagiaan. Hingga akhirnya, ia terombang-ambing pada situasi ambang batas antara realitas yang serba terbatas dan imajinasi tak bertepi.

Untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkannya, Abu senantiasa mencari Cermin Tipu Daya. Cermin yang bisa menepis segala bala. Cermin yang hanya bisa didapatkan di sebuah toko milik Nabi Sulaiman, jauh nun di ujung dunia.

Teks Kapai-kapai

Sejak kemunculannya tahun 1970, naskah ini menawarkan kebaruan terutama dalam aspek struktur dramatiknya. Sarana primer penyampai peristiwa (dialog) tidak secara gamblang memberikan informasi alur, tokoh, dan latar (waktu dan ruang). Alur yang bergerak terasa tidak sintagmatik. Peristiwa berloncat cepat dari satu adegan ke adegan lain. Layaknya kolase yang disusun oleh ragam peristiwa. Realitas dan fantasi tampak bias batasnya sehingga pembaca mendapat ruang lapang untuk berimajinasi. Meskipun begitu, elemen-elemen yang tampak terlepas itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing adegan diikat oleh tema tunggal yakni kemiskinan yang berekses pada pelbagai permasalahan kehidupan.

Teks drama Kapai-kapai terdiri atas lima bagian, masing-masing bagian menampilkan dinamika kehidupan Abu. Pada bagian pertama, ada tiga peristiwa utama yang dikisahkan: rutinitas Abu menyimak dongeng Emak, rutinitas Abu sebagai buruh yang senantiasa mengabdi pada majikan, dan problematika hidup Abu bersama Iyem, istrinya.

Pada bagian kedua, ada empat peristiwa pokok yang diceritakan: perjalanan Abu mencari ujung dunia, bencana yang menimpa Abu, Emak menghibur Abu dengan dongeng, dan rutinitas Abu sebagai buruh yang mengabdi pada majikan.

Peristiwa perjalanan Abu mencari ujung dunia digambarkan secara metaforis. Abu bertanya ikhwal ujung dunia pada burung, katak, embun, rumput, air, batu, jangkerik, kambing, pohon, hingga akhirnya bertemu dengan tokoh kakek, sosok manusia yang merepresentasikan pemuka metafisis tradisional (agama).

Pada bagian ketiga, semua peristiwa diceritakan secara simbolis. Ada lima peristiwa pokok yang digambarkan. Pertama, rutinitas pekerja-pekerja di sebuah kantor. Abu digambarkan layaknya sebuah mesin yang tidak punya kuasa berkehendak. Kedua, kehidupan Abu yang miskin digambarkan dengan peristiwa pembunuhan bayi-bayinya. Ketiga, perubahan usia Abu digambarkan dengan penyiksaan yang dilakukan Yang Kelam terhadap tubuh Abu dan tubuh Iyem. Adegan itu menggambarkan bahwa tubuh Abu kian beranjak renta. Keempat, Abu terus berjuang mencari cermin tipu daya. Kelima, Abu mendapatkan hak pensiun dari tempatnya bekerja.

Bagian keempat, menceritakan kehidupan Abu yang masih didera kemiskinan. Ia masih berjuang mencari cermin tipu daya yang dipercaya akan membawa kebahagiaan.

Bagian kelima, Abu pada akhirnya menemukan Cermin Tipu Daya yang selama ini dicari dan diidamkannya sebagai sumber kebahagiaan. Namun, waktu Abu mendapatkan Cermin Tipu Daya ternyata adalah waktu di mana Abu menemui ajalnya.

Dari kelima bagian itu, drama ini berpusat pada perkembangan tokoh Abu. Alur digerakan oleh pergulatan konflik batin tokoh Abu. Relasi tokoh Abu dengan tokoh lainnya serta relasi tokoh Abu dengan elemen di sekitarnya menjadi fokus penceritaan.

Kekuatan wacana yang terkandung dalam drama ini masih kontekstual dalam situasi kekinian, ikhwal kemiskinan yang mereduksi eksistensi manusia. Sebuah konsekuensi dari kondisi manusia yang berorientasi radikal pada materialistik. Barangkali hal itu turut melandasi SAJ dalam memilih naskah ini untuk dipentaskan.

Kapai-kapai Versi SAJ

Penyampaian peristiwa yang menerabas bingkai-bingkai pemaknaan klise, memungkinkan drama ini tidak terjebak pada stereotipikal dramatik sehingga mampu menyampaikan sudut pandang yang khas. Semangat itu pula rupanya yang diusung Joind dalam mengkonstruksi pertunjukan Kapai-kapai. Rekonstruksi teks, wacana kontekstual, dan penggunaan material multimedia tampak mendominasi bangunan peristiwa.

Adegan awal dimulai dengan menampilkan ketidak-berdayaan tokoh Abu (Haikal Sanad) terhadap kekuatan yang berada di luar tubuhnya. Dengan tempo yang lambat, Abu tampak menerawang. Perlahan gesturnya menggeliat, menampakkan sosok yang sedang berjuang melepaskan belenggu yang melekat pada tubuhnya. Sesekali ia mengerang dan menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Kemudian kedua tangannya mencengkram baju lusuhnya dan merobeknya. Namun di balik bajunya, masih terdapat lapis baju yang lain seolah hendak menunjukan bahwa ia tidak punya kuasa melepaskan belenggu di tubuhnya. Adegan itu mengimpresikan tubuh orang yang kalah, lemah dan gelisah.

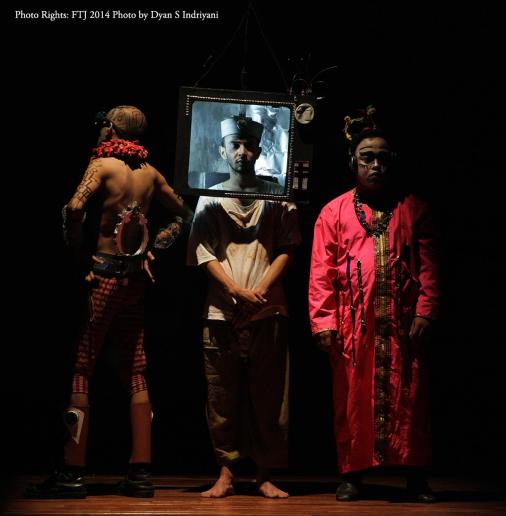

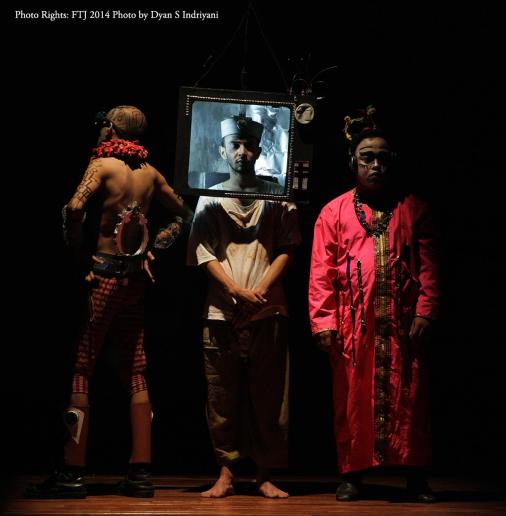

Dalam keadaan putus asa, Abu mendengar suara memanggil-manggil namanya. Hingga akhirnya Abu menyadari bahwa suara dan sesosok manusia asing muncul di layar besar menyerupai televisi. Manusia asing itu bernama Om Super (Joind Bayuwinanda). Rupanya tokoh itu merupakan rekonstruksi tokoh Emak yang ada di dalam naskah.

Rekonstruksi tokoh Emak si pendongeng ini terbilang cukup berani. Emak yang seringkali ditafsirkan harfiah sebagai perempuan tua direkonstruksi menjadi sesosok laki-laki paruh baya berjiwa muda bernama Om Super. Perubahan ini bukan tanpa alasan, Joind seolah ingin menegaskan bahwa dongeng, mitos, sejarah itu milik laki-laki. Dalam beberapa adegan ada upaya menampilkan Om Super sebagai sosok androgini dengan ornamen pakaian hibryd khas perempuan dan laki-laki. Namun, usaha menampilkan kategorisasi kultural ini rupanya masih berpangkal pada pemisahan fisiologis jenis kelamin belum mengeksplorasi secara mendalam ikhwal kontruksi sosial yang memengaruhi nilai-nilai pada tokohnya.

Kehadiran televisi sebagai media penyampai dongeng menjadi wacana penting yang hendak diangkat dalam pertunjukan SAJ ini. Joind sebagai sutradara tampak berupaya merespons realitas kekinian di mana televisi telah menjadi metafora dari pusat kuasa narasi dunia. Televisi telah menjelma pendongeng handal mitos-mitos modernitas.

Mitos tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki masa lampau. Kehidupan masyarakat modern pun tidak terlepas dari mitos-mitos baru. Menurut Barthes (dalam Simatupang, 2013: 117), segala bentuk pemutarbalikan hal-hal yang bersifat kultural, sosial, historis, dan ideologis menjadi suatu kebenaran umum, natural, yang niscaya sudah semestinya adalah mitos. Lebih lanjut Barthes menjelaskan (2013:152) bahwa mitos adalah tipe wicara, segala sesuatu bisa menjadi mitos asalkan disajikan oleh sebuah wacana. Mitos tidak ditentukan oleh objek pesannya, namun oleh cara dia mengutarakan pesan itu sendiri: memang, mitos memiliki batas-batas normal, namun semua itu tidak begitu ‘substansial’.

Berdasarkan paparan di atas, kita bisa menyaksikan pelbagai mitos baru menyerbu lewat televisi: “mitos iklan” yang menawarkan kebutuhan ideal, “mitos sinetron” yang menampilkan angan-angan gaya hidup, “mitos agama” yang mengumbar surga sekaligus menjadikannya sarana untuk populis dan meraup keuntungan, “mitos berita” yang sering mempublikasi politisi sebagai strategi pencitraan dirinya, dan mitos-mitos lainnya. Semua mitos itu memainkan peranan penting dalam mengkontruksi kehidupan manusia.

Televisi bukan lagi layar yang memantulkan narasi melainkan manusia sendiri yang menjadi layar dari pantulan narasi televisi. Dengan kata lain, narasi televisi telah melesap pada tubuh dan pikiran manusia. Itu pula yang dialami tokoh Abu. Secara verbal beberapa adegan diperlihatkan dengan masuknya bagian tubuh Abu (kepala) ke dalam Televisi. Massifnya mitos yang disuguhkan televisi membuat Abu tidak berdaya.

Abu; Kemiskinan Material, Moral dan Spiritual

Wacana televisi yang diangkat dalam pertunjukan SAJ ini tampak menjadi misi dominan yang ingin disampaikan. Sebuah misi yang bermaksud menginterupsi atau mengkritisi isu-isu kontemporer seperti globalisasi, modernitas, kapitalisme, teknologi serta sistem informasi. Semua isu itu bertumpuk membentuk wacana besar yang kemudian membebani elemen pertunjukan.

Namun, wacana besar yang diusung itu belum menciptakan sebuah bangunan pikiran yang utuh. Televisi bisa menjadi pilihan estetik yang cerdik jika rajutan wacana, peristiwa dan antar tokohnya tidak saling terpisah. Tokoh Abu sebagai tokoh utama tidak diberikan kesempatan menyampaikan wacana melalui persoalan hidupnya yakni kemiskinan dalam segala aspek yang menjeratnya.

Kritik isu-isu kontemporer bisa mencapai kulminasi sublimitasnya jika kemiskinan Abu di-”eksploitasi” secara maksimal. Realitas kemiskinan yang ditampilkan tidak sekedar kemiskinan yang bersifat material melainkan juga kemiskinan moralitas dan spiritual.

Misalnya, adegan pembunuhan bayi yang dilakukan Abu dan Iyem mestinya diposisikan menjadi peristiwa penting. Peristiwa tragis ini menampilkan sesuatu yang ironis, memperpanjang nafas kehidupan dengan cara merampas kehidupan. Kemiskinan material mampu mengikis nilai-nilai moralitas. Ketidakmampuan Abu mencukupi keluarganya menyebabkan ia harus membunuh bayinya.

Peristiwa itu merefleksikan krisis sosial yang diakibatkan oleh sistem ekonomi yang kian berkembang ke arah destruktif. Sebuah sistem yang berpihak pada kekuatan modal dengan tujuan menciptakan kemaslahatan orang banyak ternyata hanya menguntungkan segelintir orang. Sistem yang hanya menyisakan ambisi dan hasrat kekuasaan. Sistem yang justru telah membentangkan jarak dengan manusianya. Sistem yang hanya menciptakan arena untuk saling mendominasi dan menguasai antar sesama. Implikasinya: nilai, moral, sosial, bahkan eksistensi manusia semakin tereduksi.

Gambaran lain yang bisa menguatkan kritik atas isu-isu kontemporer terdapat pada adegan ketika Abu memasrahkan dirinya untuk mengabdi pada majikannya. Peristiwa ini menyiratkan bahwa materialistik telah menjadi orientasi radikal manusia tanpa acuh pada nilai-nilai kemanusiaan. Namun, bangunan peristiwa ini hanya menghadirkan transaksi dialog semata tidak dikuatkan dengan peristiwa simbolik.

Bagaimana pun, lontaran dialog mempunyai keterbatasan menghantarkan imaji peristiwa. Diperlukan eksplorasi spectacle ketubuhan untuk menghantarkan imaji yang lebih luas; imaji ikhwal tokoh Abu yang dipaksa jadi “mesin”, “sekrup”, atau “materi” yang tidak berhak memiliki perasaan serta pikiran; imaji tubuh seorang buruh yang tidak punya hak untuk berkehendak juga kuasa untuk berontak, melainkan harus tunduk dan patuh pada atasan.

Seperti kita ketahui, dalam masyarakat maju kekayaan materi menentukan hierarki kekuasaan. Prinsip hierarki dan diferensiasi masyarakat diukur oleh akumulasi materi yang dimiliki. Ketika manusia tidak memiliki materi maka tempatnya berada di posisi paling bawah. Lazimnya, pada posisi itulah manusia rentan menjadi objek dominasi kekuasaan.

Di tengah penderitaan hidupnya, tokoh Abu mendapatkan kenyamanan saat disuguhi dongeng-dongeng Om Super. Dongeng yang mengisahkan pangeran rupawan yang kaya raya dan bahagia. Dongeng itulah yang menjerumuskan dirinya pada hasrat kebahagiaan yang tak kunjung terpuaskan.

Akhirnya, perjuangan Abu untuk mengubah hidupnya dicapai dengan jalan irasional. Tanpa letih ia mencari cermin tipu daya yang dipercaya dapat menggapai kebahagiaan abadi. Abu seolah-olah menyadari bahwa rutinitas kerja yang dijalani tidak menghasilkan apa-apa. Rutinitas pengabdian pada majikannya merupakan aktivitas sia-sia yang menjauhkan dirinya dari kebebasan.

Lewat dongeng Om Super, Abu semakin terbuai mencari Cermin Tipu Daya. Ia mulai memecahkan teka-teki bahwa cermin itu bisa didapatkan di toko Sulaiman, nun jauh di ujung dunia. Dalam pencariannya, Abu pun bertemu dengan tokoh Ustadz (Rekonstruksi tokoh Kakek) yang mewakili penyebar metafisis tradisional.

Pertemuan Abu dengan Ustadz barangkali menjadi adegan paling menghibur selama pertunjukan ini. Tokoh Ustadz dikonstruksi menyerupai ustadz yang populis di televisi dengan ungkapan khasnya “Jamaaaah!”. Bangunan peristiwa parodi ini menampilkan kritik tajam pada para pemuka agama yang gemar mengodifikasi surga menjadi komoditas untuk meraup keuntungan pribadi serta menjadikan panji-panji agama sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan.

Selain kritik agama, adegan itu menegaskan kompleksitas kemiskinan tokoh Abu. Tidak hanya miskin material dan moral, Abu juga miskin spiritual. Abu tidak memahami Tuhan, surga dan neraka. Adegan tersebut juga hendak mengkritisi realitas perilaku masyarakat, khususnya berkaitan dengan aspek ketuhanan atau keberagamaan. Keberagamaan masih sekedar di tataran formalitas. Tidak dihayati sebagai cara untuk berserah diri total kepada Tuhan, melainkan sering dihayati pada konteks tertentu, misalnya dilakukan dengan maksud meraih kedudukan, kekayaan, dan hal-hal yang bersifat duniawi.

Terlepas dari beban wacana besar yang dipikul pertunjukan ini, Sindikat Aktor Jakarta telah berupaya menampilkan kehidupan tragis masyarakat marjinal yang direpresentasikan oleh tokoh Abu, manusia tak berdaya di tengah realitas sosial.

Meskipun Cermin Tipu Daya yang dipercaya dapat memberikan kebahagiaan berhasil diraih oleh Abu, namun ternyata pada saat itulah ia harus menemui ajalnya. Kompleksitas kemisikinan yang mendera tokoh Abu membuatnya gagap dalam menyikapi kehidupan, membuatnya semakin terjerembab pada kemalangan. Kemiskinan materi membuat moralitasnya terkikis serta eksistensinya tercerabut dan menjadikannya objek dominasi. Sedangkan kemiskinan spiritual menjebaknya pada persepsi kebahagiaan yang instan dan profan.

* Aktor dan sutradara teater

Tulisan ini dipublish juga di http://www.buruan.co

Sumber foto: Dyan S Indriyani

Referensi

Barthes, Roland. 2013. Mitologi. Bantul: Kreasi Wacana.

Simatupang, Lono. 2013. Pergelaran Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya. Yogyakarta: Jalasutra.